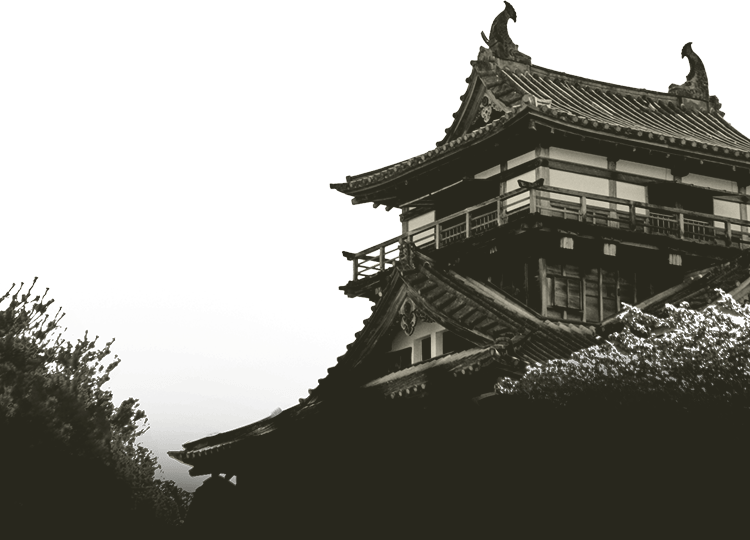

桜まつり 秋の古城まつり

四季の見どころ

丸岡城では、毎年3下旬~4月中旬の桜が見ごろを迎える時期に「丸岡城桜まつり」が開催されます。

夜間には、桜のライトアップが行われ、幻想的な丸岡城が楽しめます。

毎年10月には、武者行列や総踊りが城下で繰り広げられる「丸岡古城まつり」が開催されます。

このほか、春は桜、夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪景色と、季節によっていろんな表情を楽しむことができます。

眺望

天守の3階からは眺望抜群。

本丸から約18m、城山のふもとからだと約35mの高さ。

四方の壁に大きな窓が開かれ東西南北の景観と坂井平野を見渡すことができます。

城外の特徴

-

- 石垣

- 高さ約6.2mの「野面積み」という古い方式で、隙間が多く粗雑な印象ながら排水がよく、大雨で崩れる心配がないといわれています。

-

- 鯱

- 木芯銅張りの鯱で、戦時中に銅の入手が困難な際、石製に改められました。その後の修理でもとの銅張りに復元されましたが、石製のものは丸岡城観光情報センター「マチヨリ」内に展示されています。

-

- 石瓦

- 現在葺かれている約6000枚の瓦のうち2割ほどが、笏谷石(足羽山山麓から産出)です。1枚20~60kg 屋根全体で120トンにもなります。

-

- 石落とし

- 天守の一階には石落としがあり、石垣を登ってくる外敵に向かって石を投げ落としたり、弓や鉄砲を撃ったりする時に用いました。

-

- 狭間

- 天守の壁面に開けられた小さな小窓で、外敵に向かって矢を放ったり、鉄砲を撃ったりするところです。

-

- 天守台の転用石

- 天守南側から見たあたりに、供養塔の一部と思われる転用石が使われています。

城内の特徴

-

- 構造

- 外観からは二階建てに見えますが、実は内部は三階建て。1階と2・3階の間に通し柱がないため、1階が2・3階を支える構造となっています。

-

- 急な階段

- 1階から2階に上る階段が65度、2階から3階部分で67度の傾斜となっており、全国でも珍しい急階段です。

-

- 最上階(3階)

- 天守の最上階の3階には四方に窓があり、窓からの展望はまさに殿様気分です。

-

- 石落とし

- 天守の一階には石落としがあり、石垣を登ってくる外敵に向かって、矢を放ったり、弓や鉄砲を撃ったりする時に用いました。

-

- 狭間

- 天守の壁面に開けられた小さな小窓で、外敵に向かって矢を放ったり、鉄砲を撃ったりするところです。

城周辺の見どころ

-

- 一筆啓上石碑

- 「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥せ」徳川家康の家臣本多作左衛門重次が陣中から妻に宛てて送った手紙として有名です。「お仙」とは後の丸岡城主本多成重(初代丸岡藩主 幼名:仙千代)のことです。この手紙が縁で、坂井市では日本一短い手紙のコンクール「一筆啓上賞」を1993年から行っています。

-

- 一筆啓上賞 入賞作品掲示板

- 一筆啓上石碑が縁で1993年にスタートした「日本一短い手紙文コンクール」の一筆啓上賞は全国に一大ブームを巻き起こしています。その入賞作品の一部は一筆啓上茶屋横と本丸への登り階段脇掲示板に展示されています。

-

- 外堀の一部

- 丸岡城を取り囲む内堀は明治時代から昭和時代に埋め立てられました。外堀の一部は用水路となり、今も町のあちこちにその面影が残っています。

-

- 本多家の墓所(本光院)

- 1613年(長慶18年)、本多成重が福井藩2代藩主松平忠直の付家老として丸岡に配された際、本多家歴代の菩提寺として創建された浄土宗鎮西派寺院。境内には、本多重次をはじめ、丸岡藩初代藩主成重、2代藩主重能、3代藩主重昭の墓碑が並ぶ。

-

- 有馬家の菩提寺(白道寺)

- 有馬家菩提寺として、延岡から移って来た寺のひとつ。境内の供養塔だけでなく、有馬家に関する貴重な資料も伝わっています。

-

- 有馬家の菩提寺(高岳寺)

- 境内の左奥に有馬家の歴代藩主の大五輪の塔が並んでいます。中央は延岡から移された直純、康純の墓です。

-

- 丸岡藩砲台跡

- 三国町梶の海岸。幕末の1852年(嘉永5年)に外国艦渡来に備えて築いた丸岡藩の砲台には今でも、土塁と5カ所に砲眼と呼ばれる大砲を据える砲門が残されています。