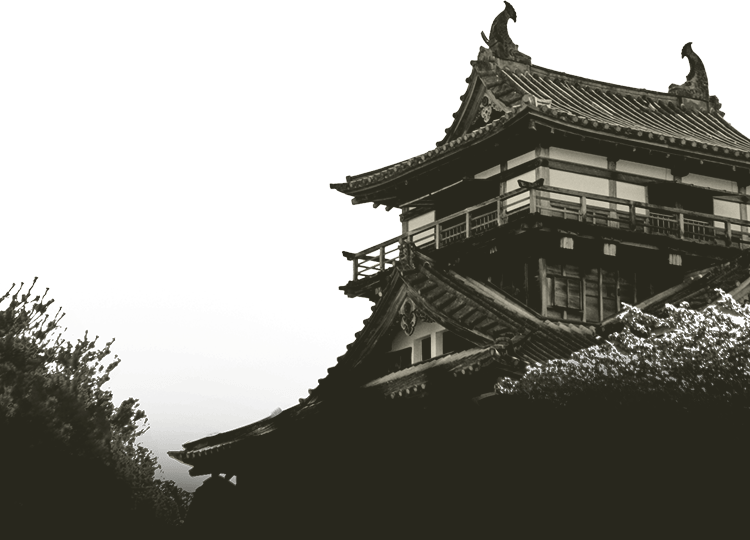

戦国時代から続く歴史

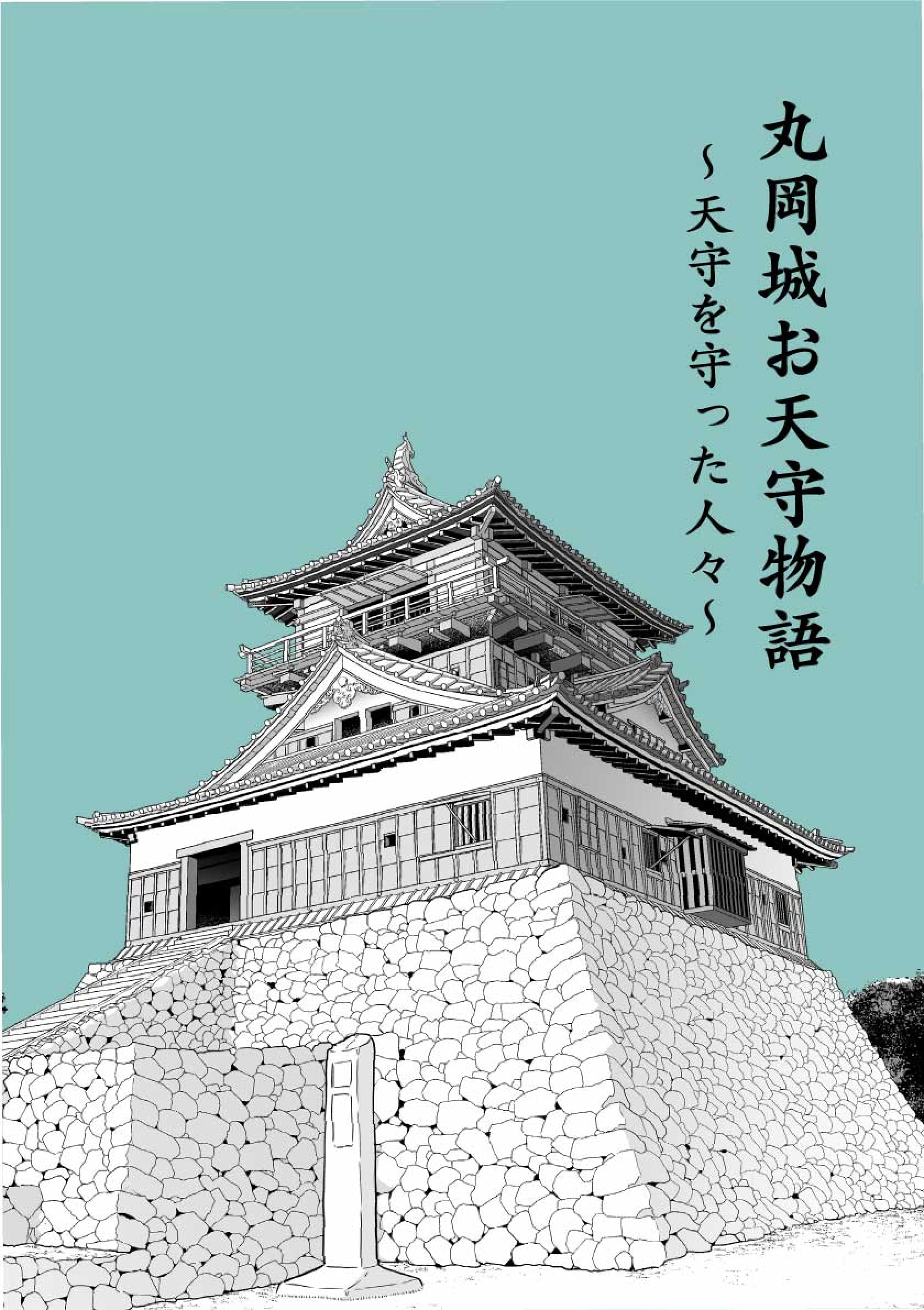

織田信長の家臣である柴田勝豊が1576年に築いたとされるのが、この丸岡城です。柴田勝豊の後、何人か城主が変わり、1613年に城主になったのが本多成重(ほんだなりしげ)です。成重は、1624年に成立した丸岡藩の初代藩主となりました。本多家は4代にわたって丸岡藩を統治し、城下町や用水の整備などを行いました。

本多家の後に藩主になったのが、有馬家です。8代続いた有馬家のなかでも、有馬誉純(しげずみ)は大変有能で、約50年間も藩主を務めました。誉純は、税制改革のほか学校の設立など教育面や文化面においても大きな功績を残し、領内の高齢者に金銭を与えるなど、福祉政策も行いました。

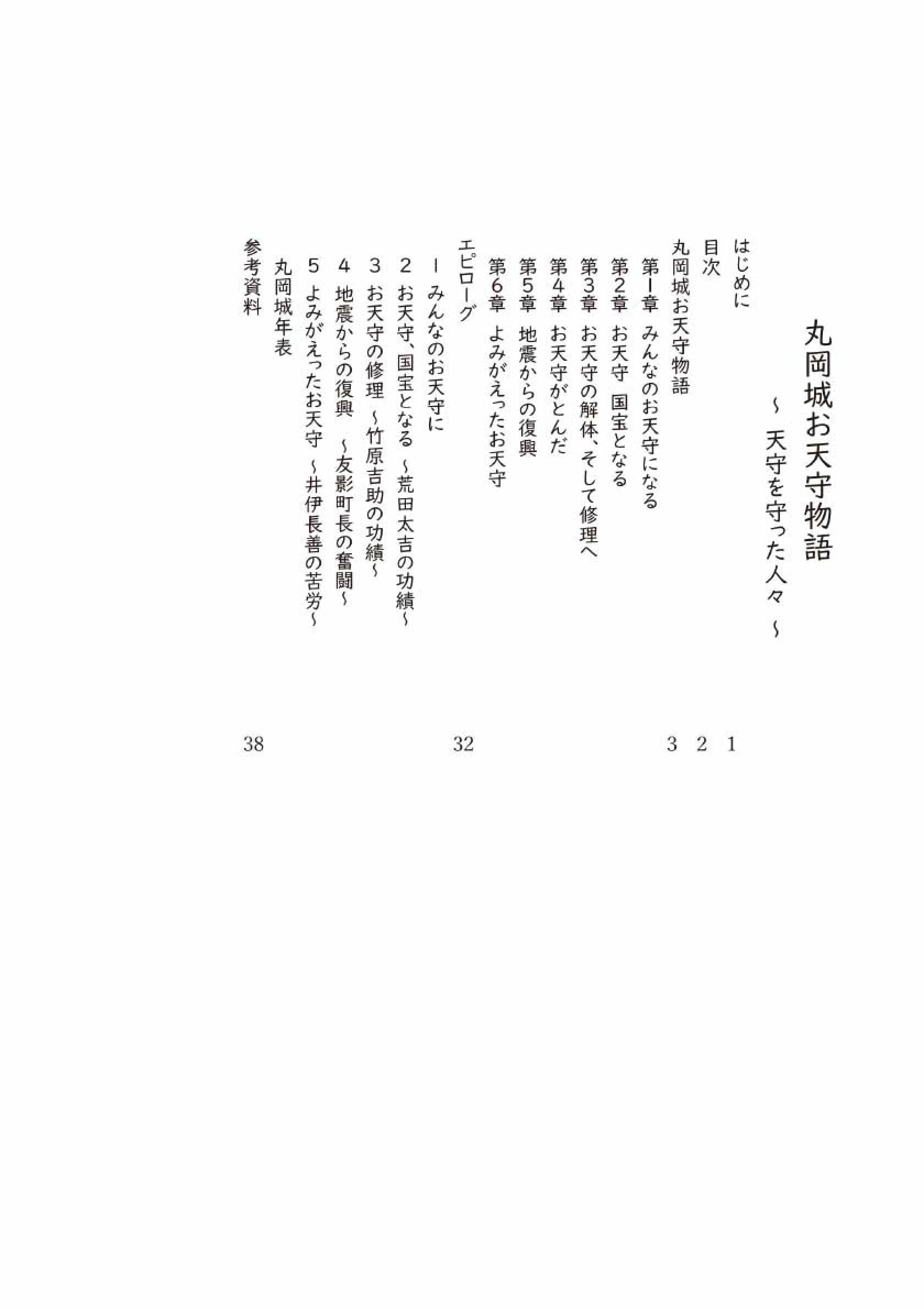

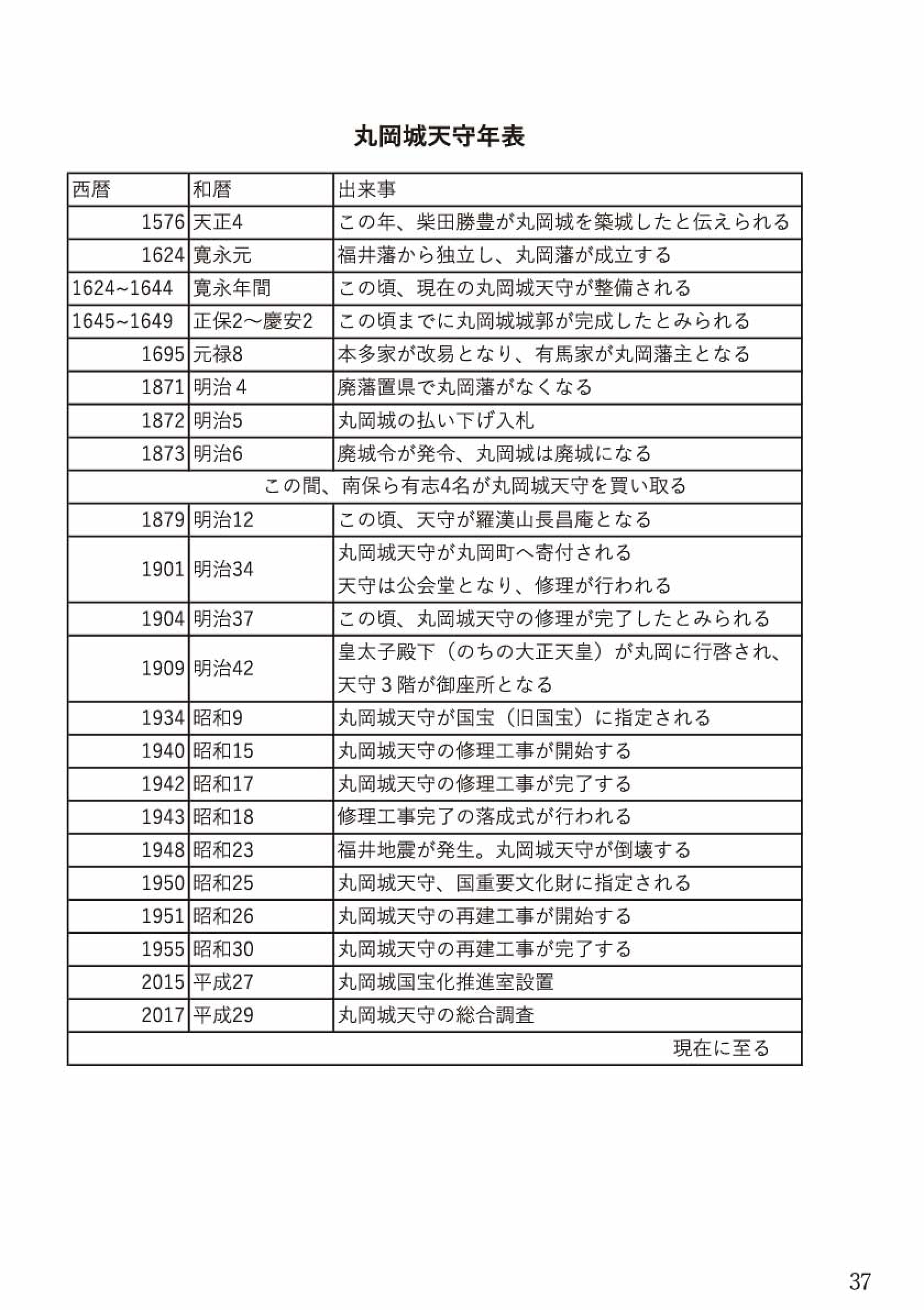

丸岡城歴代城主と丸岡城関係年表

- 城主 城主期間

- 事柄

- 柴田 勝豊 天正4~10年(1576~82)

天正4~9年の間に、柴田勝豊が丸岡城を築いて、豊原の地から移る。

- 安井 家清 天正10~11年(1582~83)

天正10年、長浜城主となった柴田勝豊に代わって、安井家清が丸岡城在番になる。

- 青山 正直 天正11~13年(1583~85)

天正11年、丹羽長秀の家臣・青山正直が丸岡城主となる。同13年、丹羽家の減封により羽柴秀吉の直臣となる。

- 青山 宗勝 天正15~慶長5年(1587~1600)

慶長5年、青山宗勝が関ヶ原の合戦で西軍に味方し、戦後に領地を没収される。

- 今村 盛次 慶長6~17年(1601~12)

慶長6年、結城秀康(徳川家康の次男)が越前国に入国(福井藩成立)。その家老の今村盛次が丸岡城主となる。

- 本多 成重 慶長18~正保4年(1613~47)

慶長18年、越前松平家家臣同士の争い(越前騒動)の結果、今村盛次が失脚。代わりに派遣された本多成重が丸岡城主となる。

寛永元年(1624)、福井藩主の交代にともない、本多成重が大名として独立(丸岡藩成立)。

- 本多 重能 正保4~慶安4年(1647~51)

- 本多 重昭 慶安5~延宝4年(1652~76)

寛文年中(1661~73)、本多重昭が長畝八幡神社に神領100石を寄進。また高野山に宝物を寄進する。

- 本多 重益 延宝4~元禄8年(1676~95)

貞享5年(1688)、丸岡城の天守1階の柱の一部取り替え修理が行われる。

元禄8年、御家騒動により本多重益が領地を没収され、代わって有馬家が丸岡藩主となる。

- 有馬 清純 元禄8~15年(1695~1702)

元禄9年、有馬清純が丸岡藩主として入城。

元禄12年、丸岡藩、財政悪化のため、藩札を発行する(以後、度々発行)。

元禄15年4月、丸岡城中の奥向の工事が行われる。

- 有馬 一準 元禄16~享保18年(1703~1733)

享保2年、丸岡城の天守3階の西側破風が修理される。

- 有馬 孝純 享保18~宝暦7年(1733~1757)

宝暦4年、丸岡城本丸南の石垣について、幕府より許しが出て修復が命じられる。

- 有馬 允純 宝暦7~明和9年(1757~1772)

明和2年、丸岡城天守1階の屋根廻りが修理される。

- 有馬 誉純 明和9~文政13年(1772~1830)

安永8年(1779)、丸岡藩領内で大規模な百姓一揆が起こり、一揆勢が丸岡城下にまで押し寄せる。

文化元年(1804)、藩校「平章館」が設立される(越前国で初めての藩校)。

文化9年、丸岡城の3階屋根の壁が修理される。

- 有馬 徳純 文政13~天保8年(1830~1837)

- 有馬 温純 天保8~安政 2年(1837~1855)

嘉永5年(1852)、外国船にそなえて梶浦に砲台がつくられる(現在の丸岡藩砲台跡:国史跡)。

嘉永6~7年、丸岡城天守1階の屋根が修理される。

- 有馬 道純 安政2~明治4年(1855~1871)

文久3年(1863)、有馬道純、幕府の老中となる。

慶応元年(1865)、丸岡城の天守鯱を修復。

明治4年、廃藩置県により丸岡藩が無くなり、知藩事だった有馬道純も丸岡から東京に移る。

漫画でわかる丸岡城の歴史

奇跡の修復城

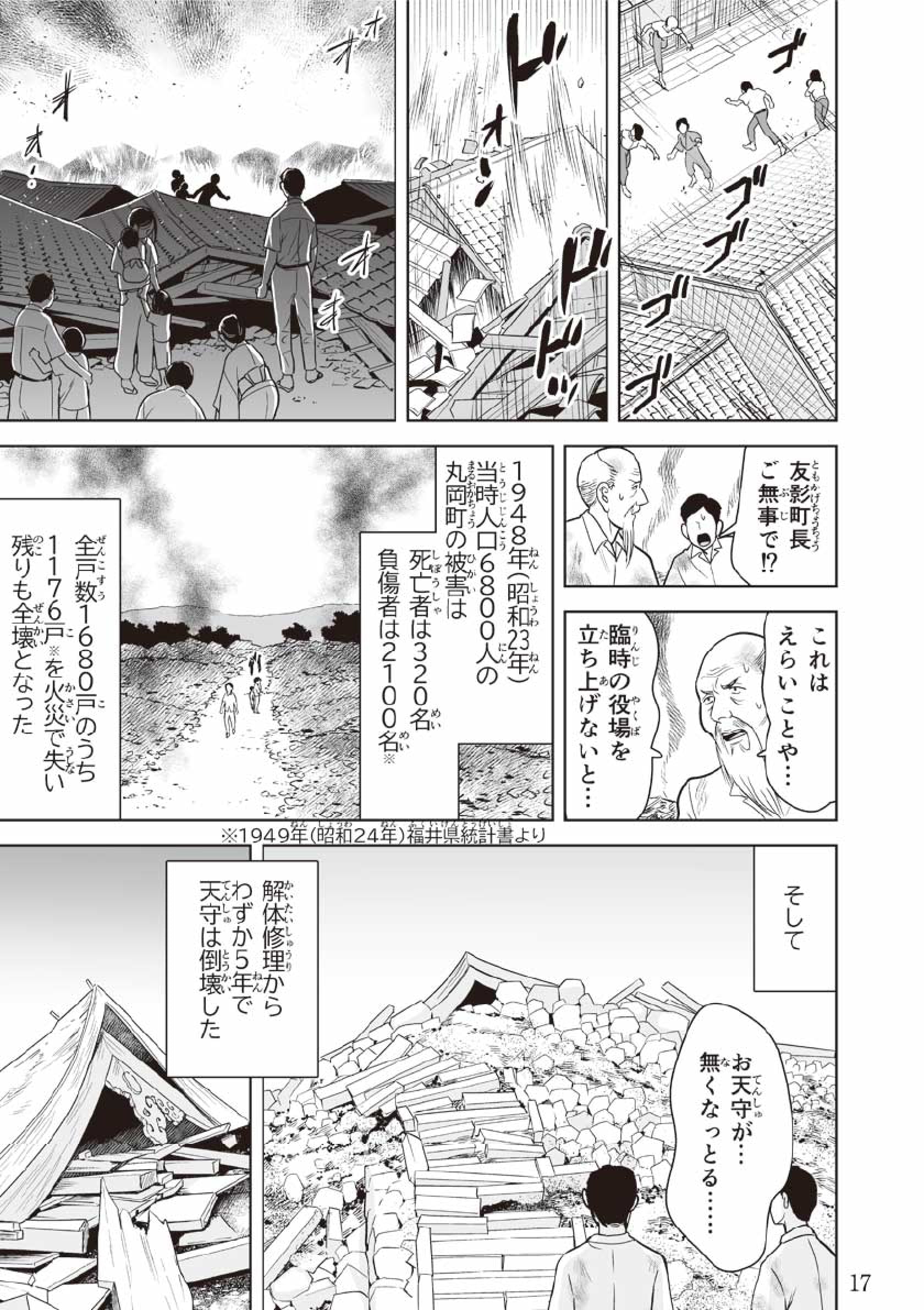

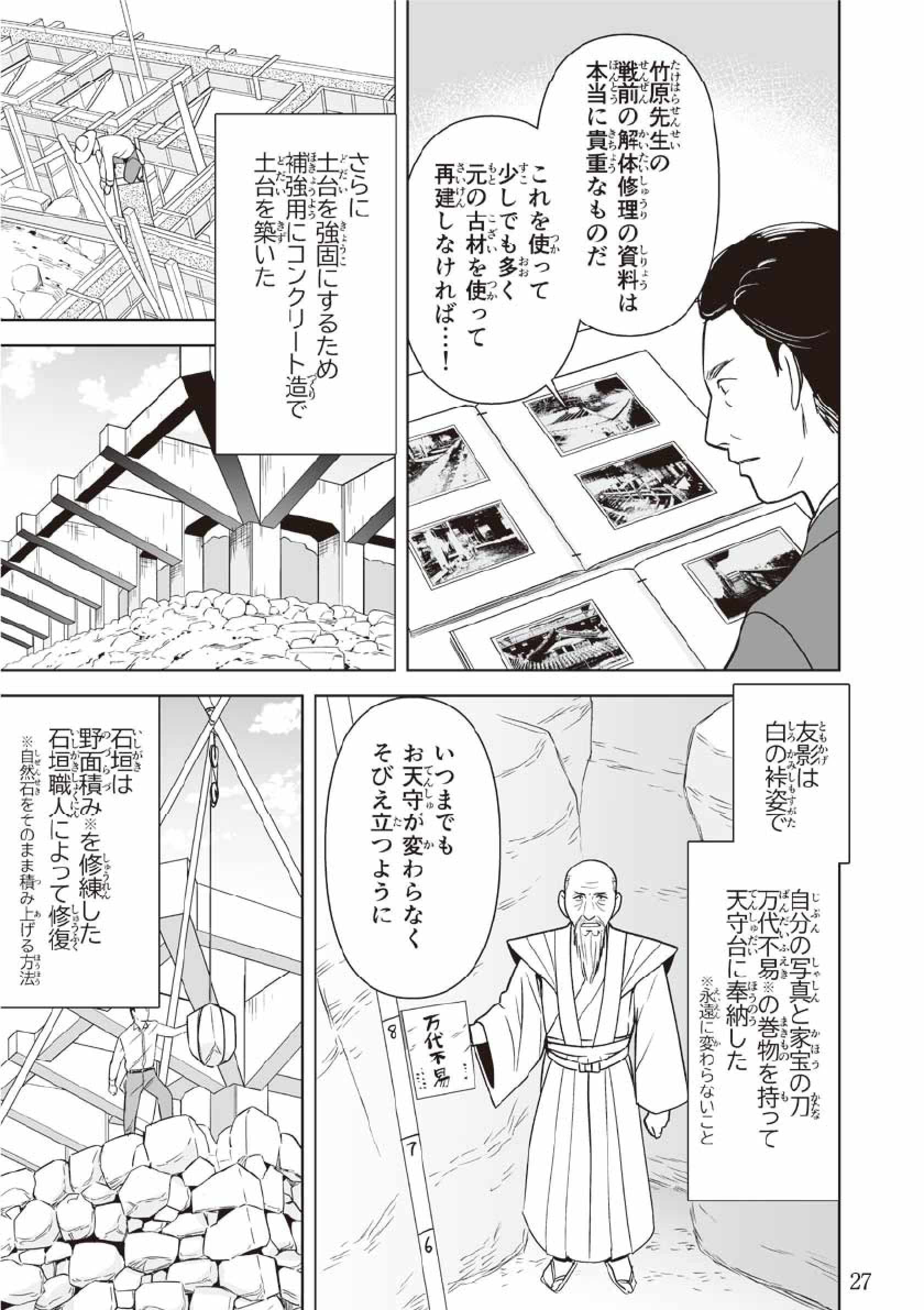

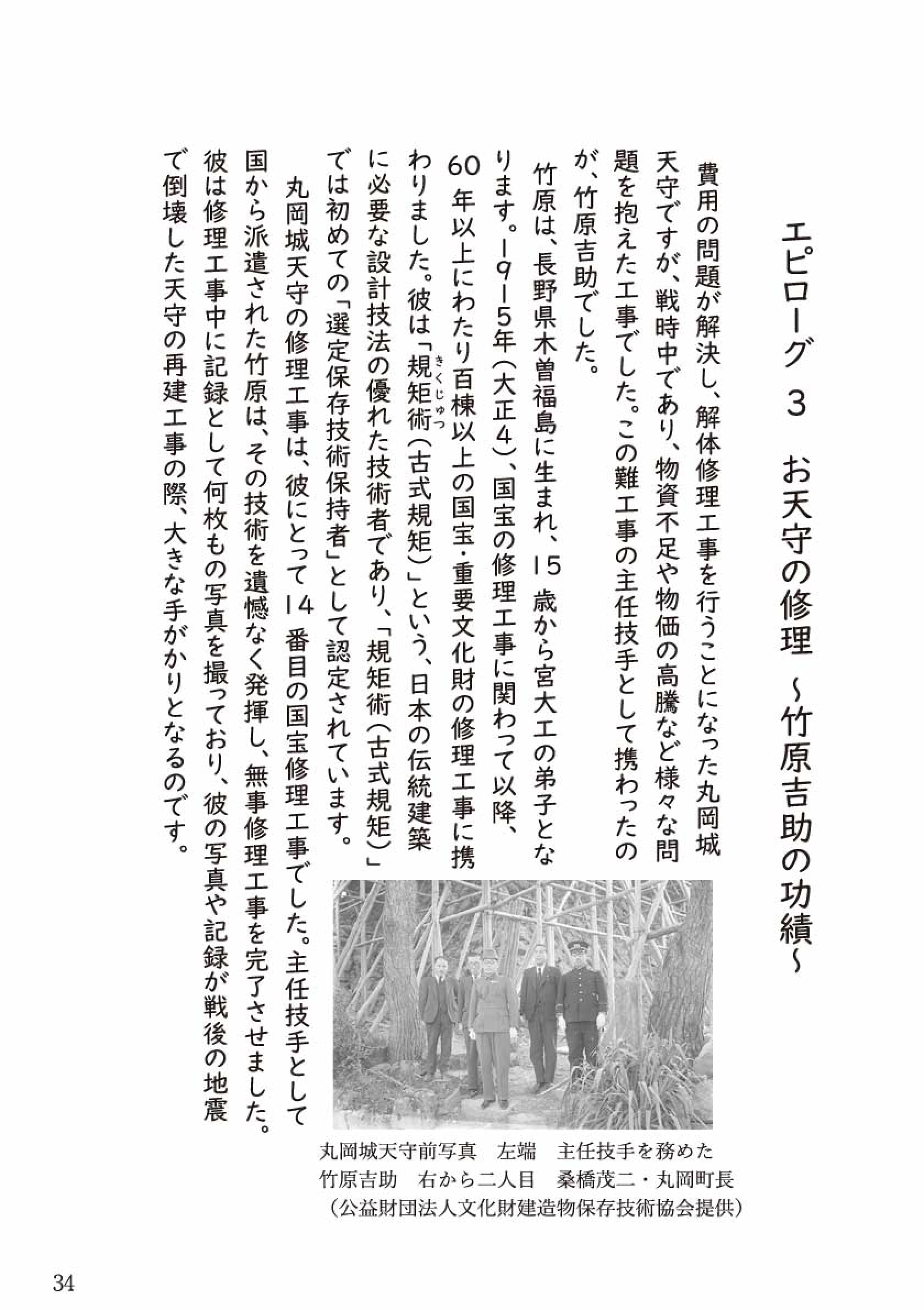

1948年に起きたマグニチュード7.1の福井地震は、丸岡城がある福井県坂井市丸岡町を震源として発生し、丸岡城天守は石垣もろとも完全に倒壊しました。甚大な被害により誰もが絶望を抱いていましたが、修復を願う多くの人々の熱い想いや、全国からの修復費用の寄付により、柱や梁など主要部分の70%以上を再利用してわずか7年で奇跡的に修復を成し遂げました。

現存12天守はなぜ残ったか

安土桃山時代以降に諸大名がこぞって城を築き、その当時全国には多くの城が存在していました。江戸時代になると一国一城令などにより城の所持と新築の制限が行われ城の数は170ほどに減少したと言われています。安政2年(1854年)までに存在した天守は65基ありましたが、明治6年(1873年)の廃城令による取壊しや焼失により45基が消失しました。

その後、昭和初期には20基の天守がありましたが、第二次世界大戦の空襲や失火により8基が消失し、奇跡的に残ったのは現存12天守のみとなっております。現在、国内には多くの天守がありますが、そのほとんどは昭和初期以降に再建されています。

地震による消滅の危機からの奇跡的な復興

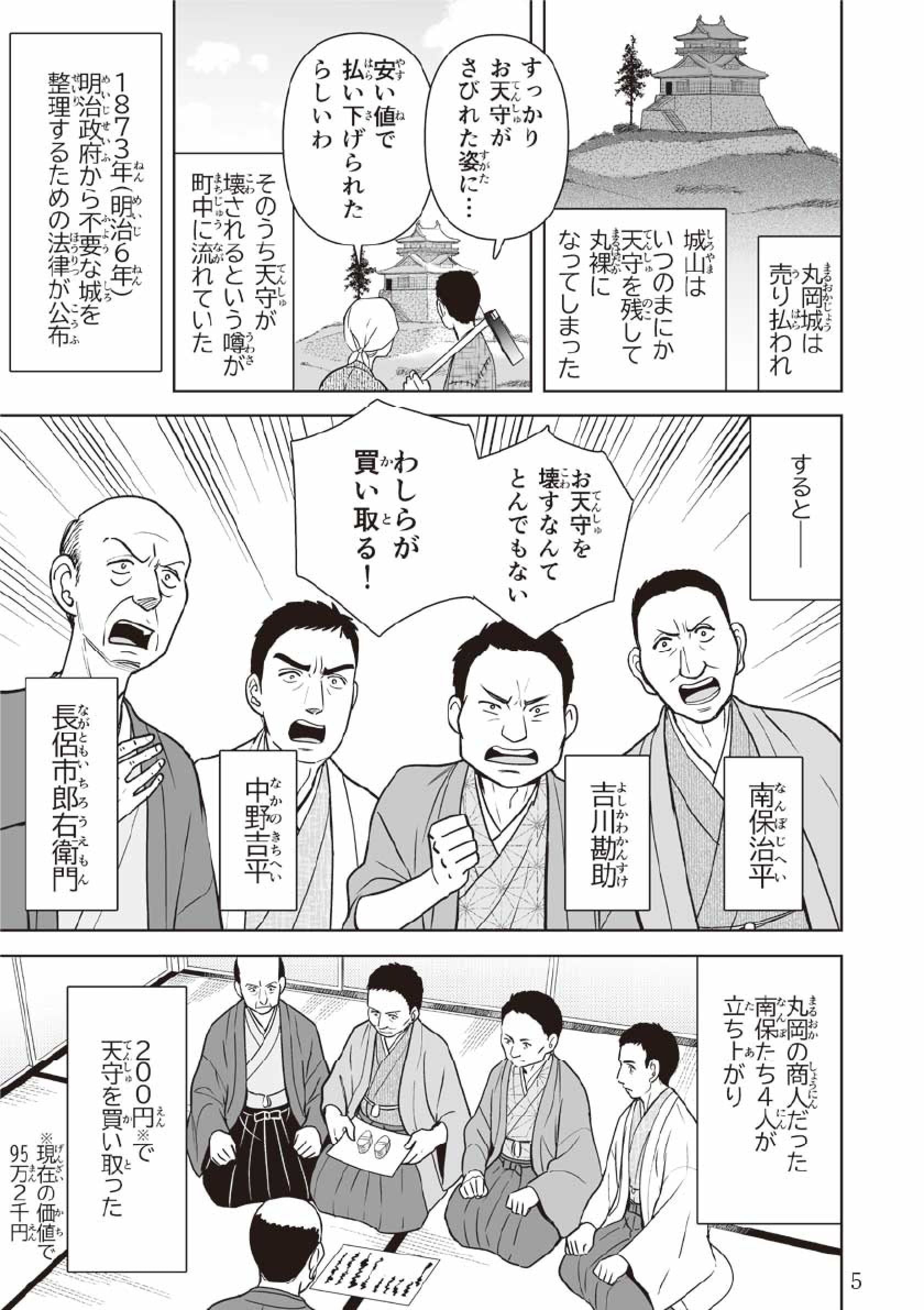

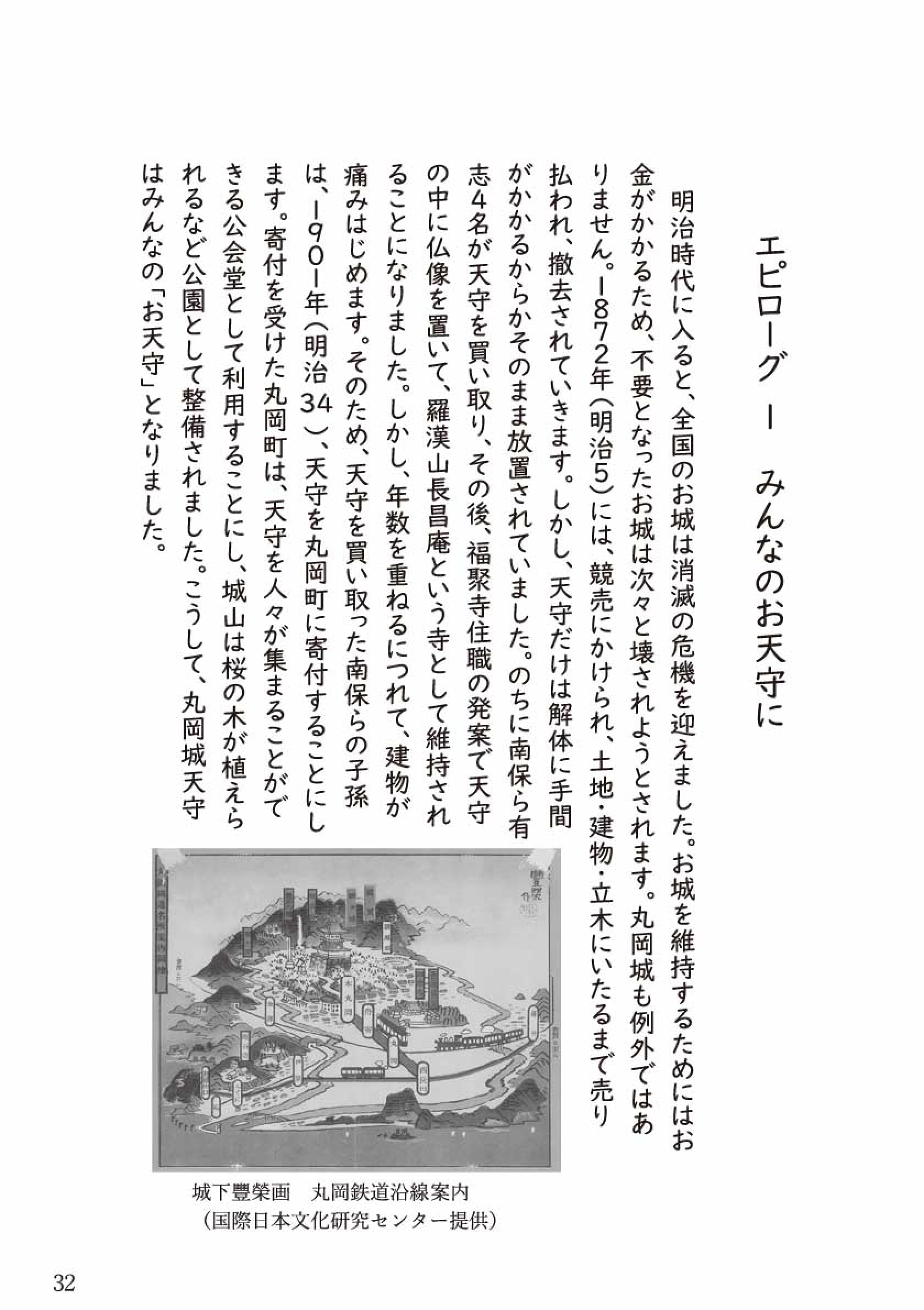

明治に入ると全国の城は次々と取り払われる憂き目にあいました。丸岡城においても同様に天守や城門、御殿、櫓、土地などは民間に払い下げられてしまい、他で利用できる城門や御殿などは取り払われ、城山には天守のみが残されることになりました。

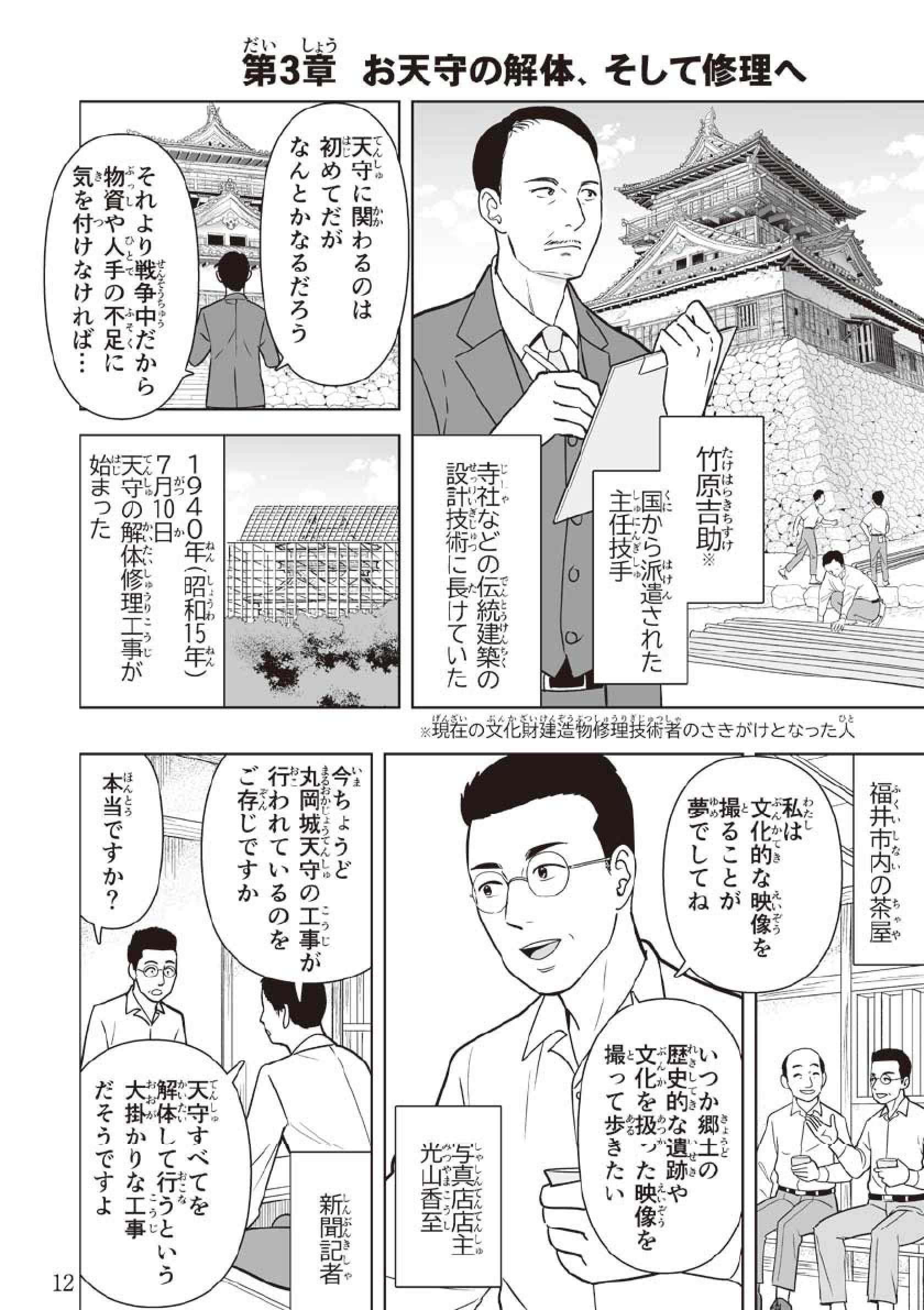

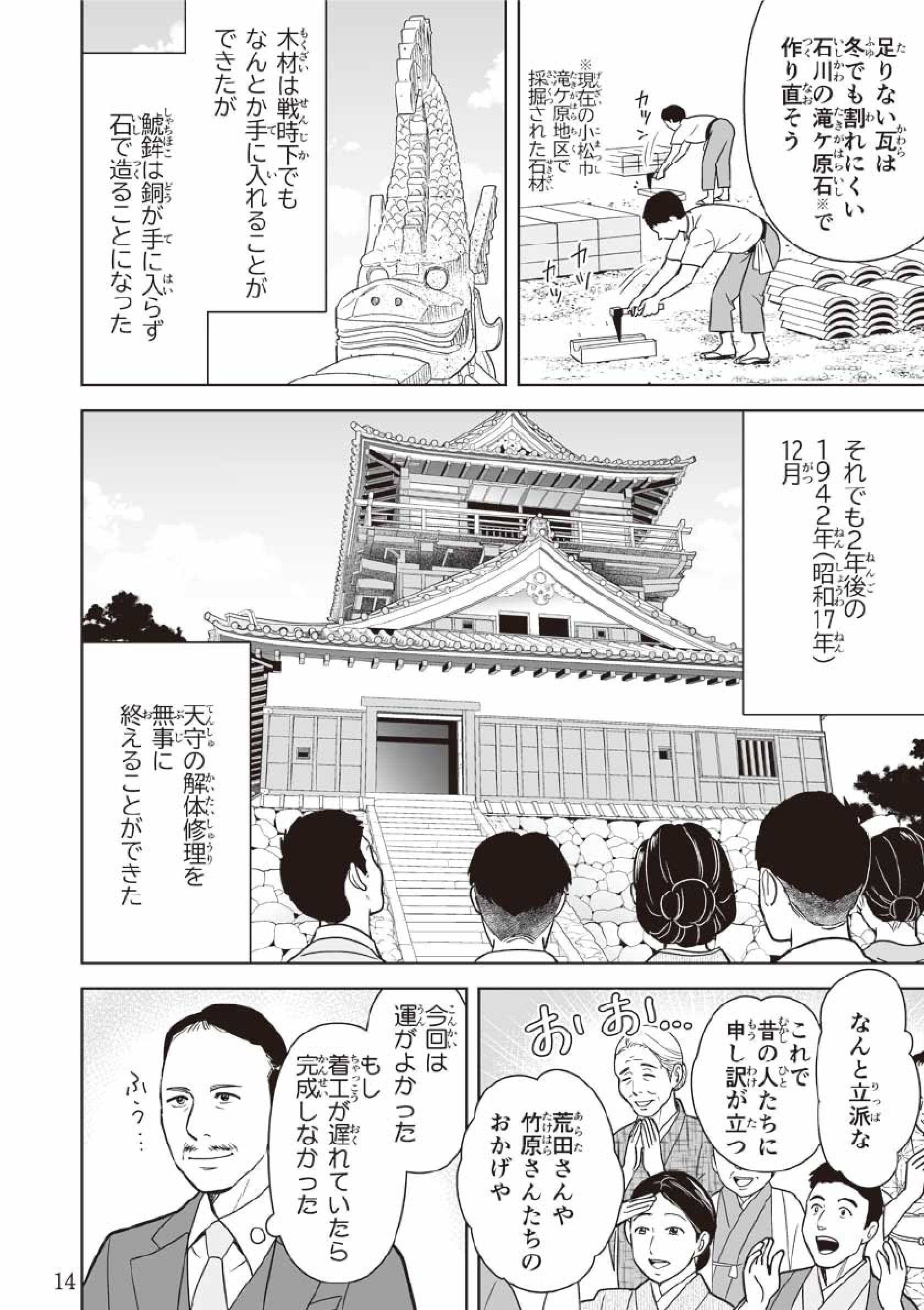

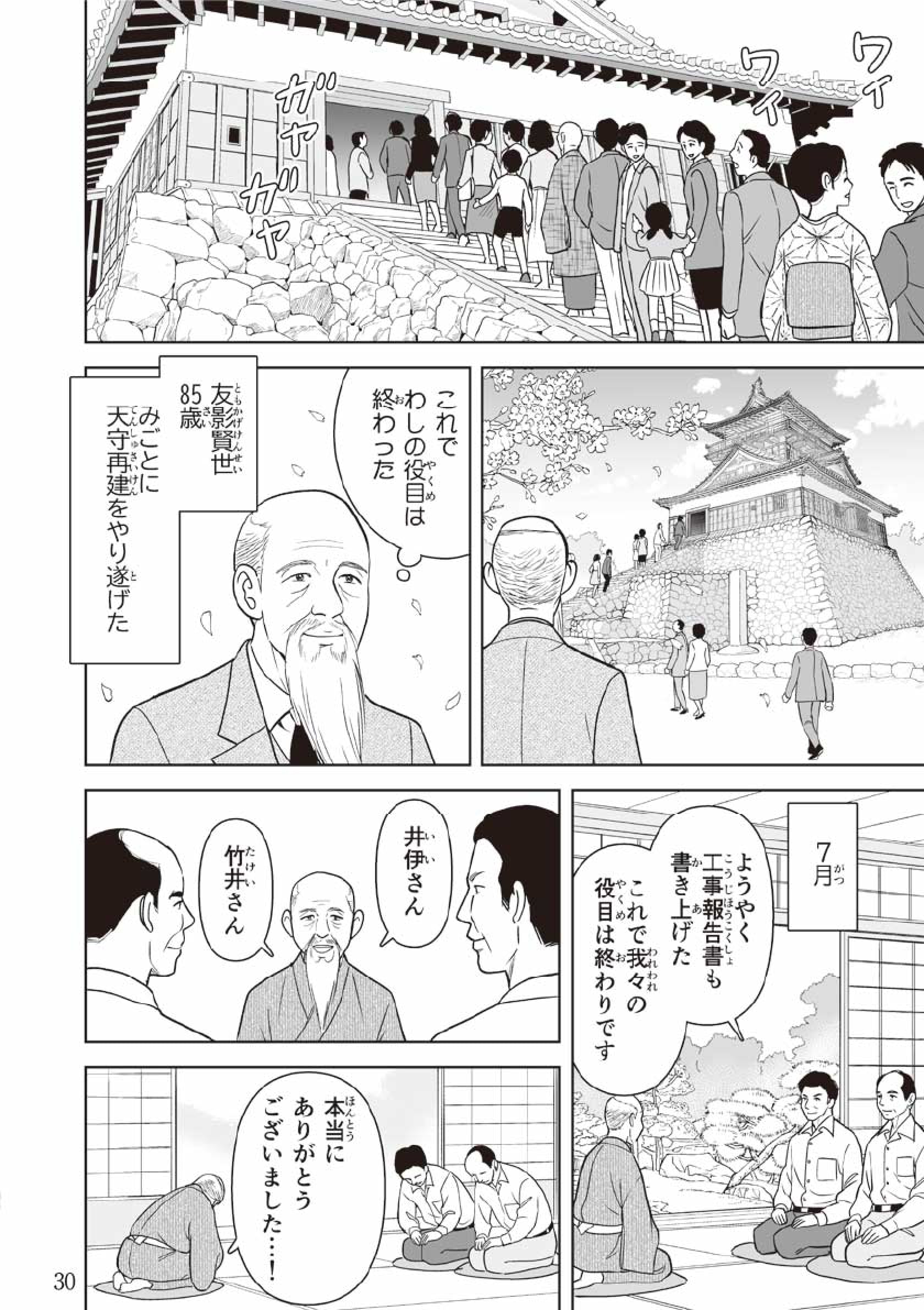

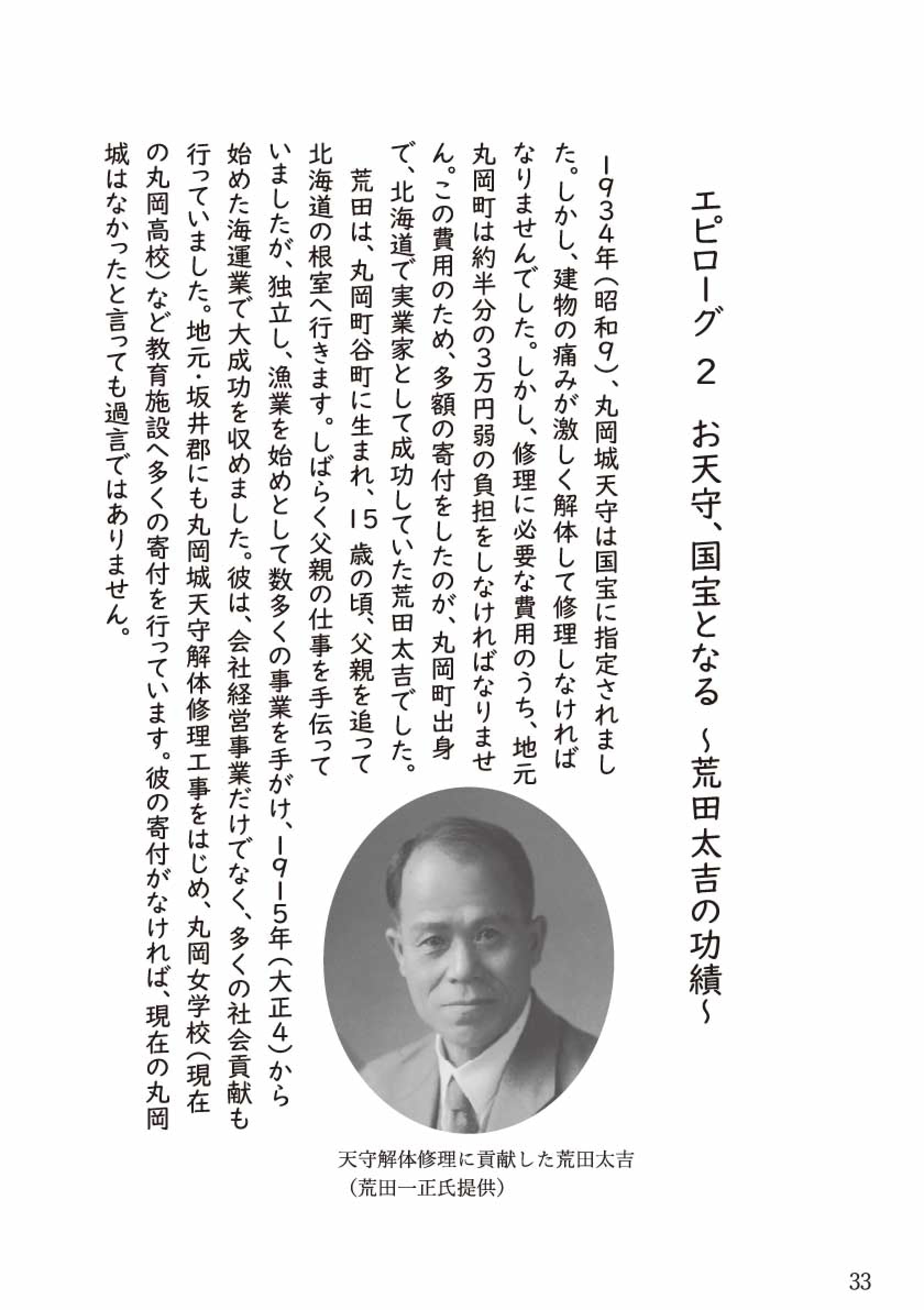

天守の行く末を案じた地元の有志が、私財を出し合い天守を買い戻し、20年以上寺として使われ、明治34年に町に寄贈され公会堂となりました。昭和4年に国宝保存法が制定。丸岡城天守は昭和9年に国宝(後の重要文化財)に指定され、老朽化が激しい状況であるため昭和15~17年にかけて解体修理が実施されました。その後、昭和25年に文化財保護法が制定され、それまで国宝であったものはすべて重要文化財となりました。

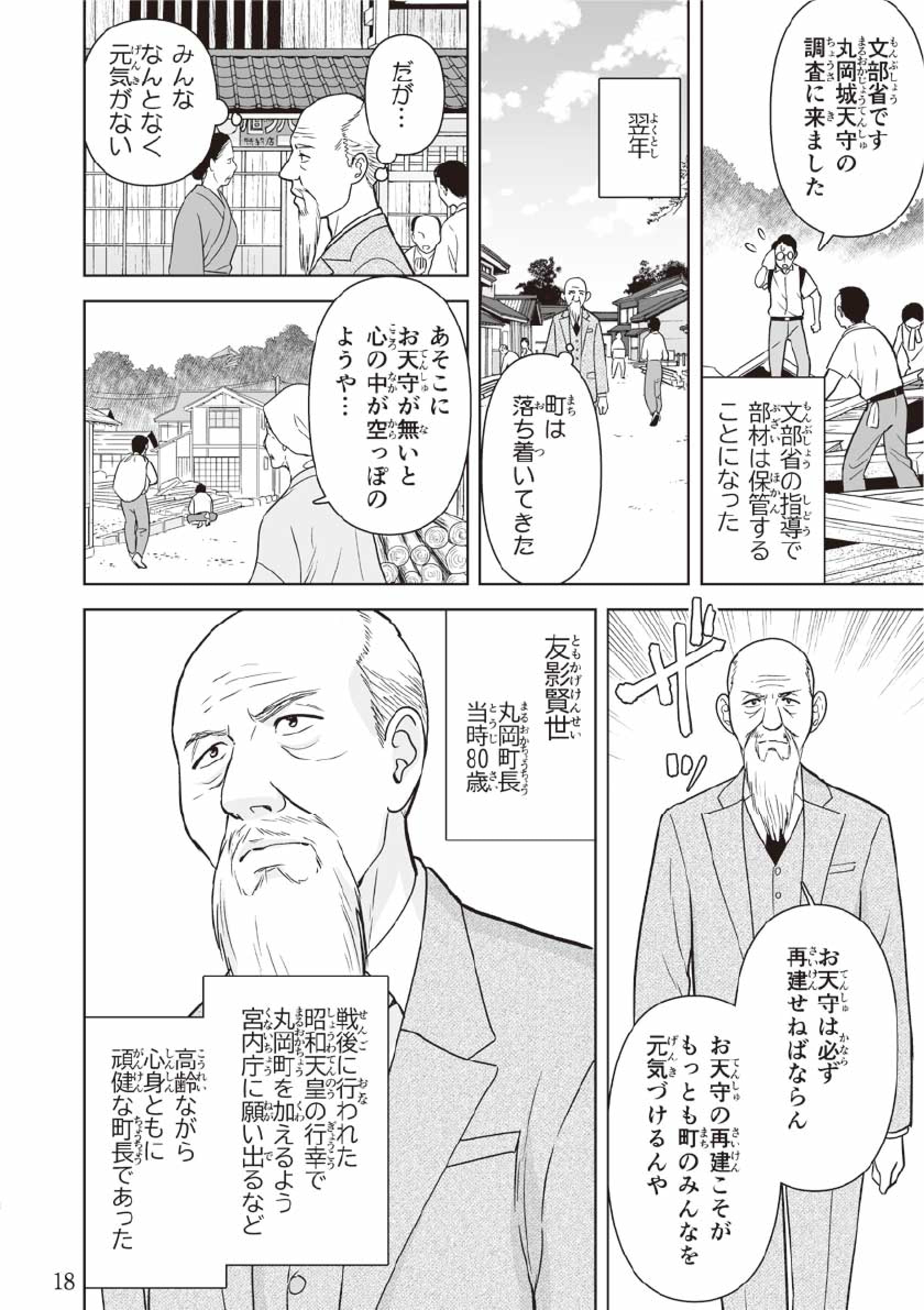

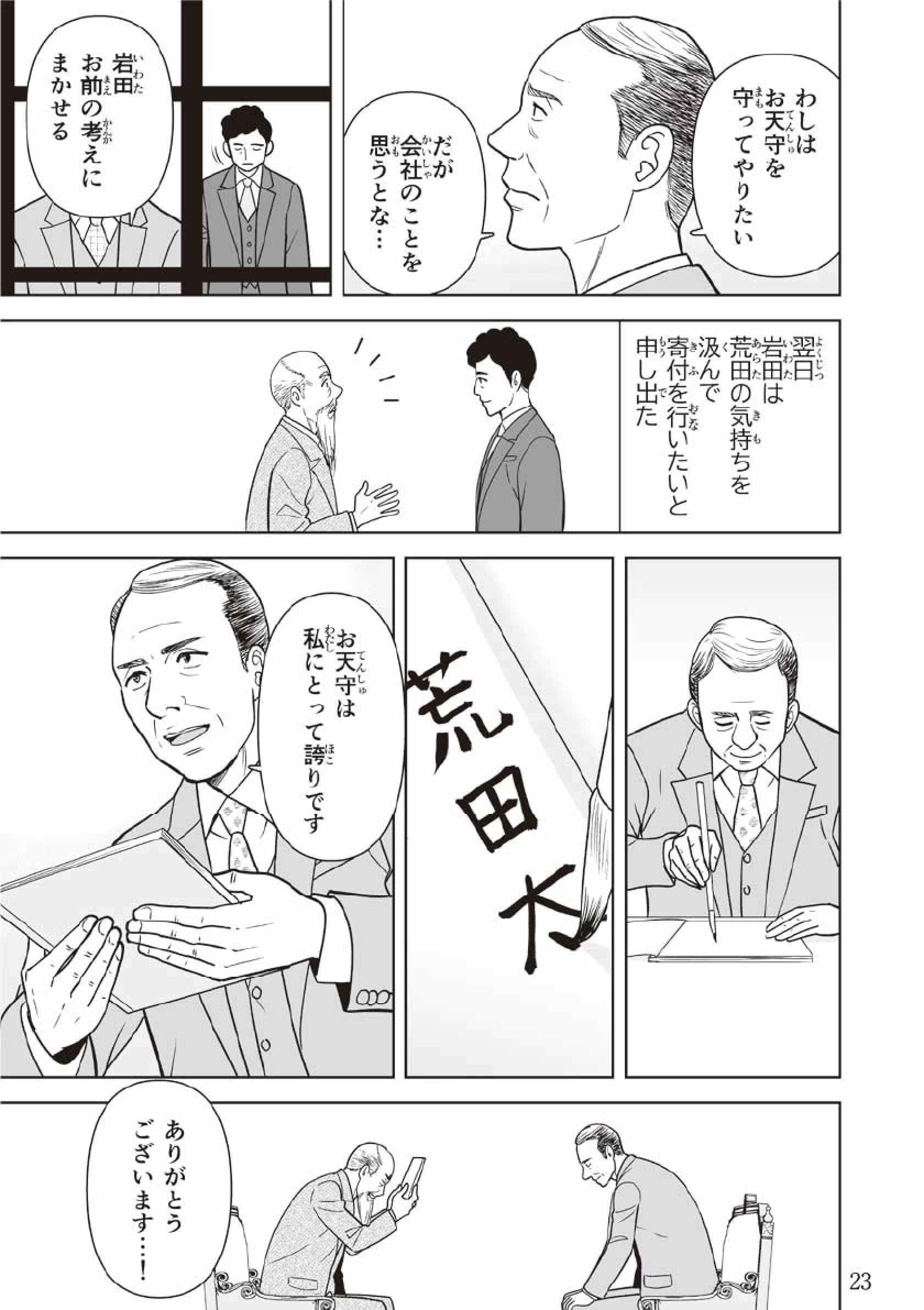

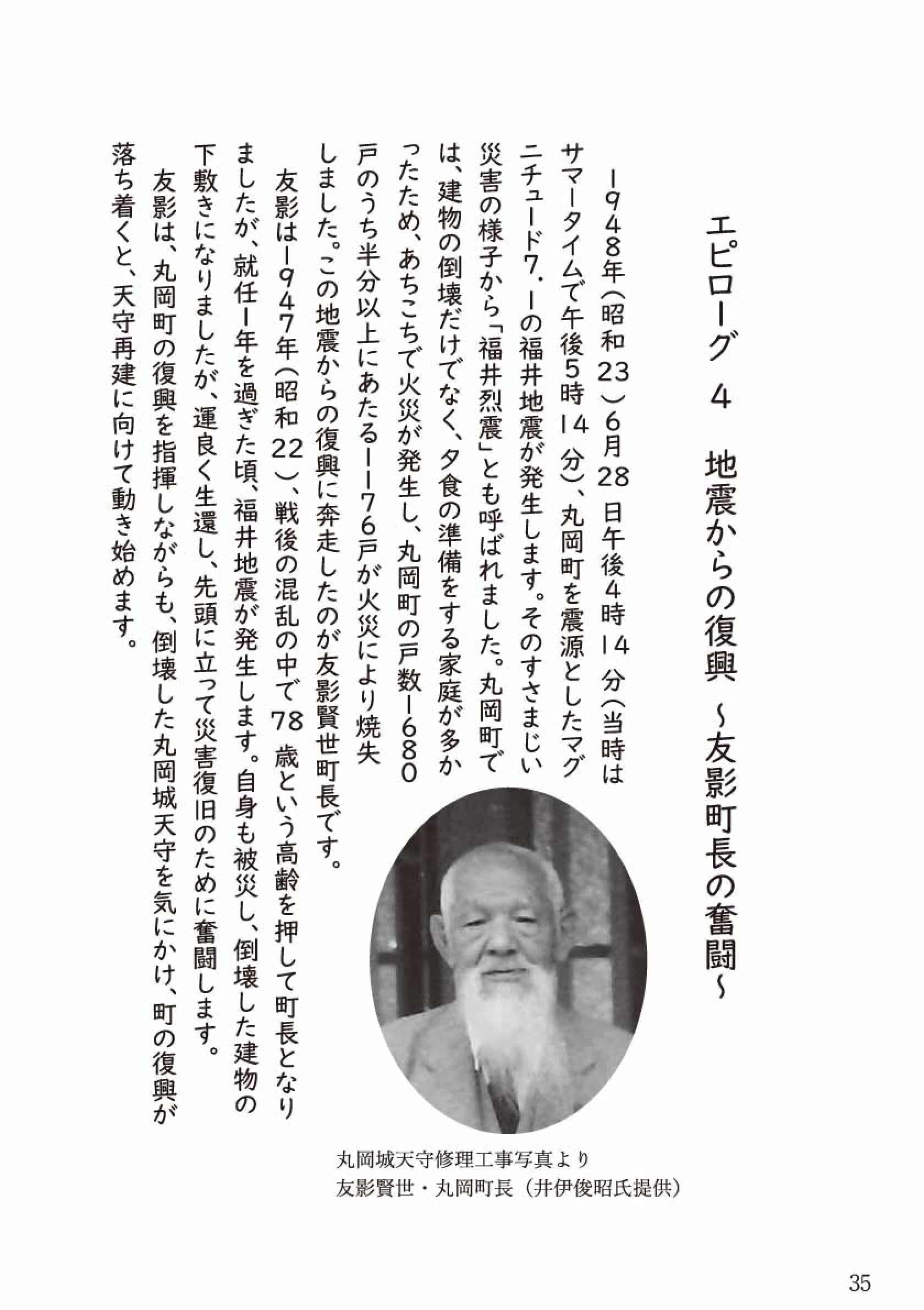

昭和23年6月の福井地震により丸岡町内では甚大な被害が起き、丸岡城天守は石垣もろとも倒壊しました。戦争の傷跡も癒えない状況の中、誰もが丸岡城天守の再建は困難だと考えていましたが、丸岡城天守は町のシンボルであり、天守の修復は人々の願いとなりました。

-

崩壊 丸岡城天守 南(「重要文化財丸岡城天守修理工事報告書(昭和30年)」より) -

崩壊 丸岡城天守 北(「重要文化財丸岡城天守修理工事報告書(昭和30年)」より)

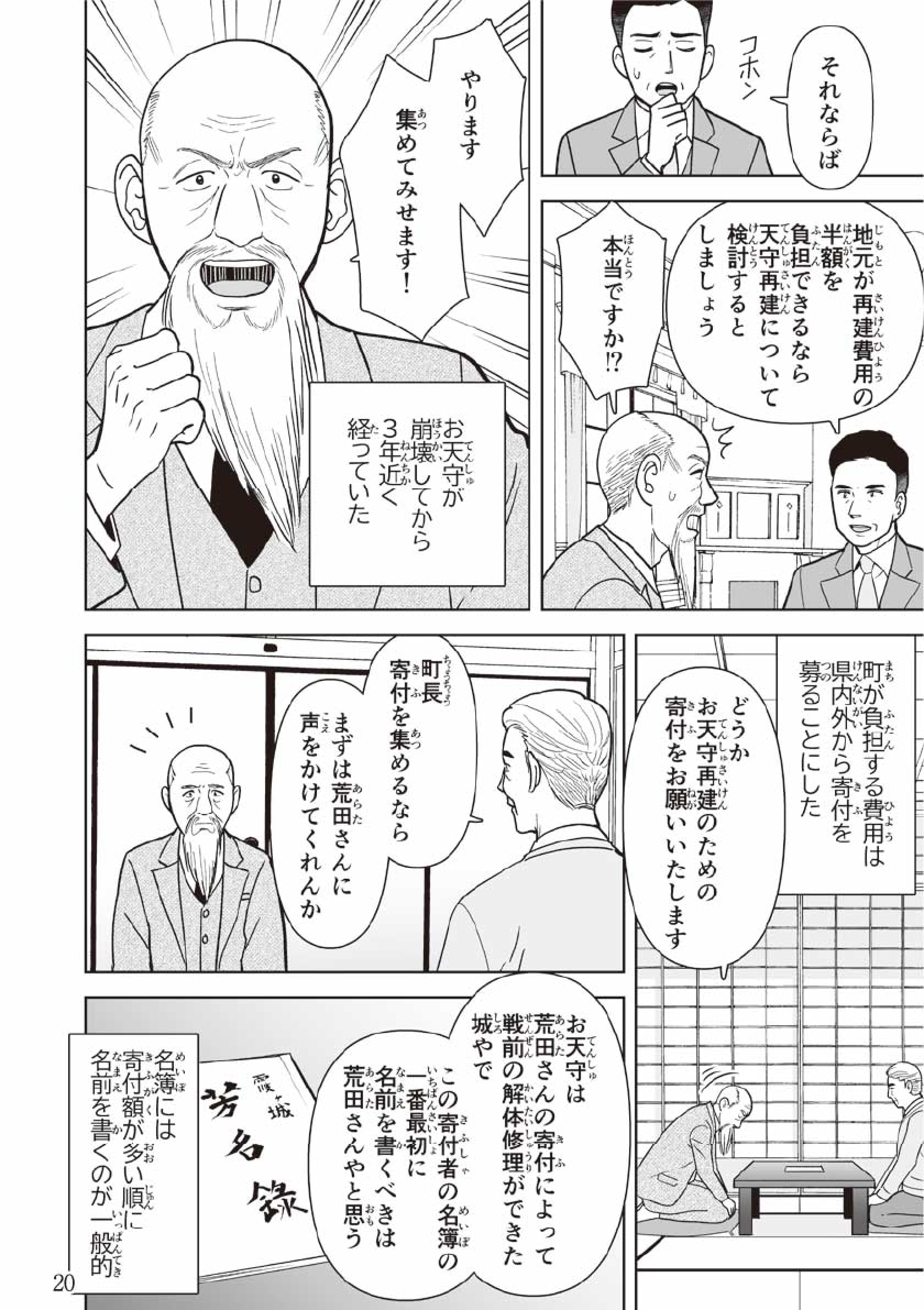

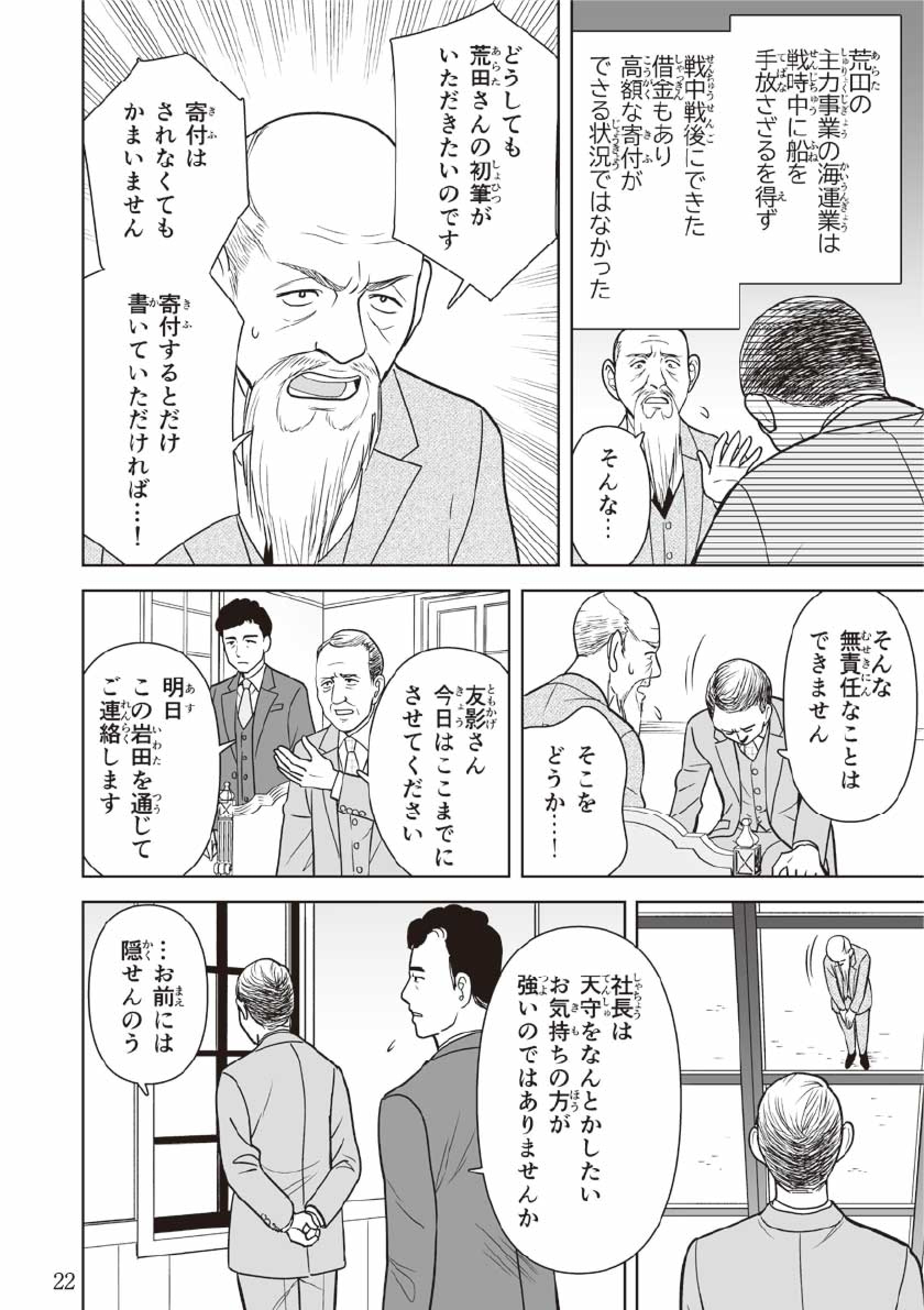

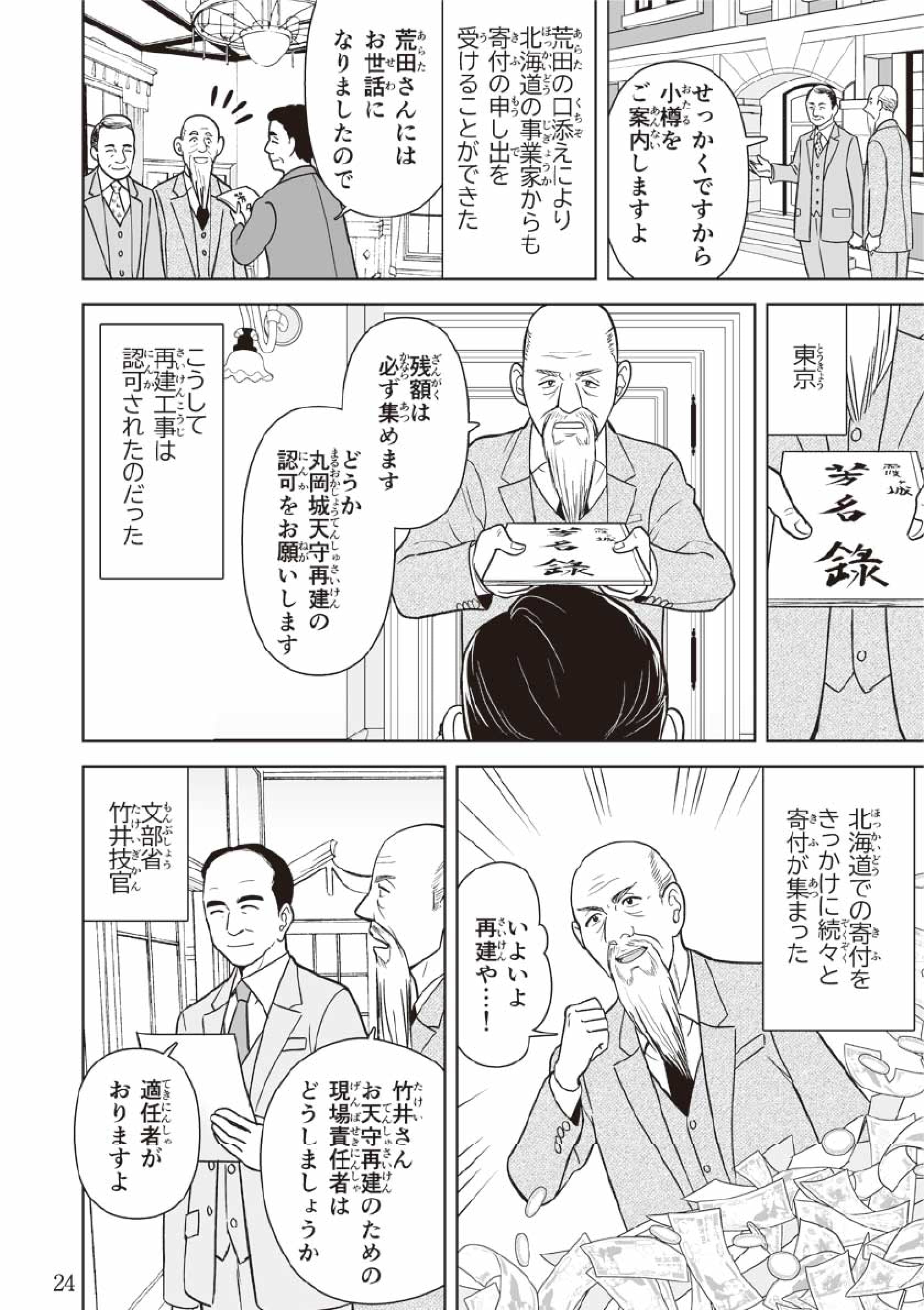

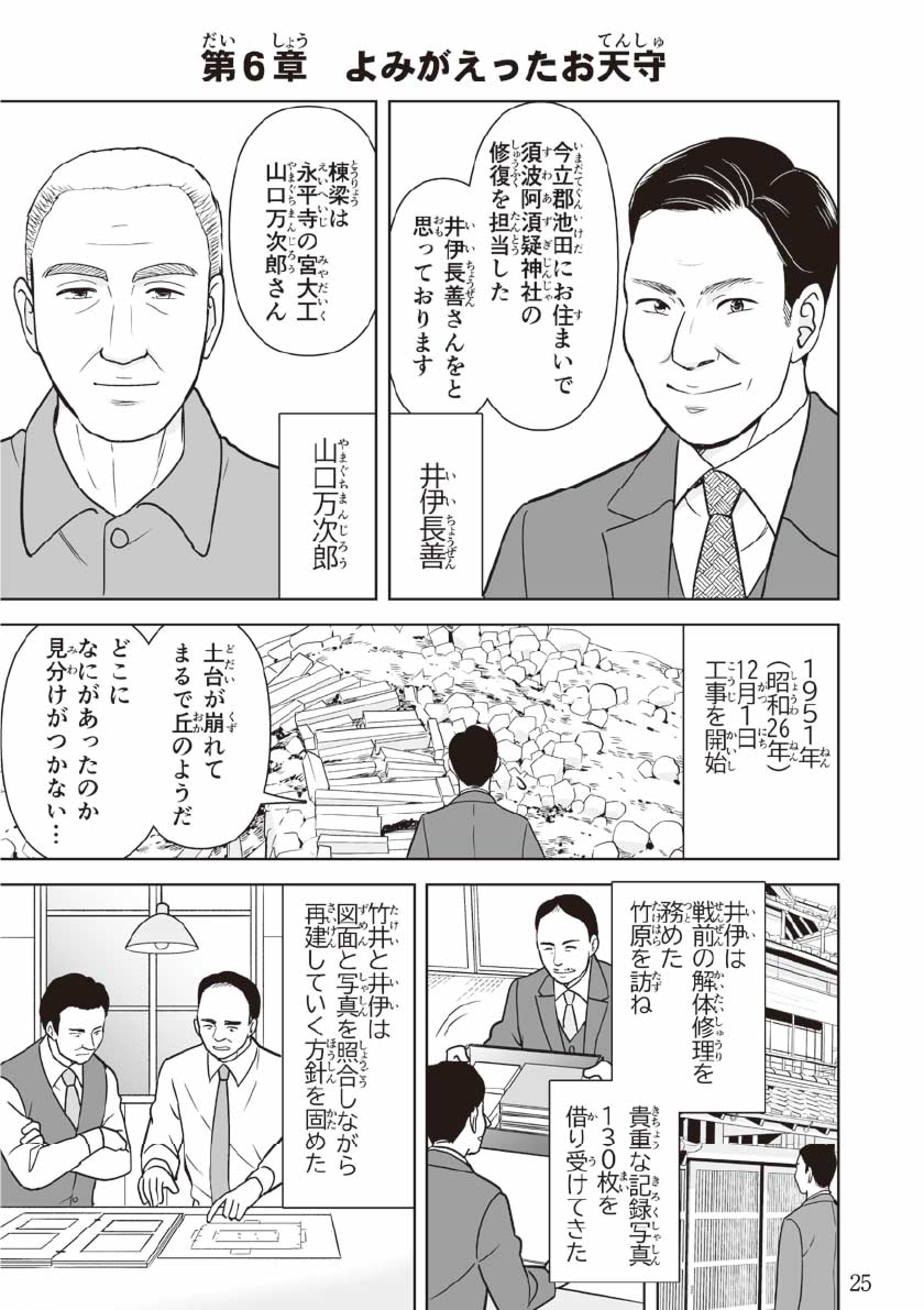

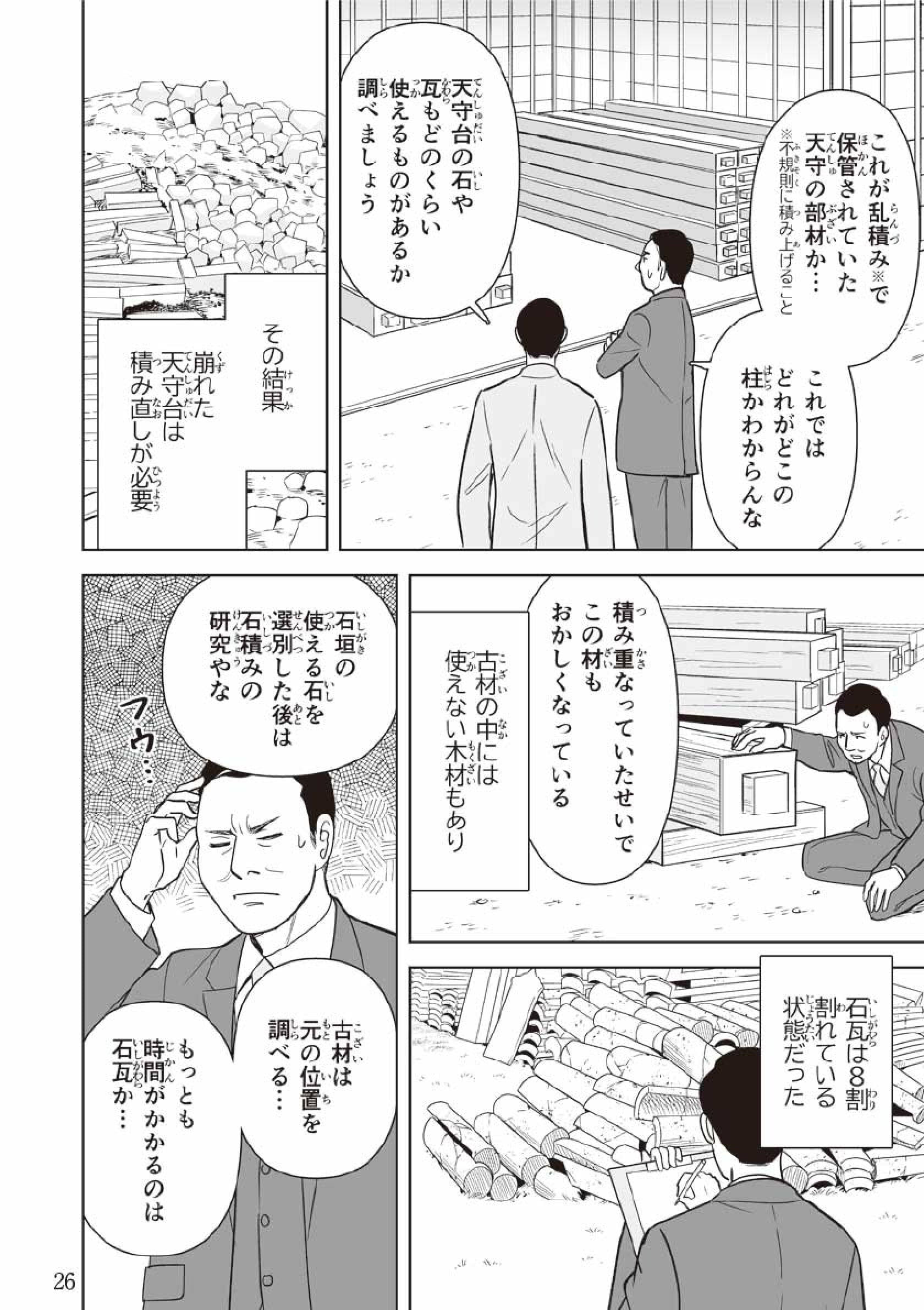

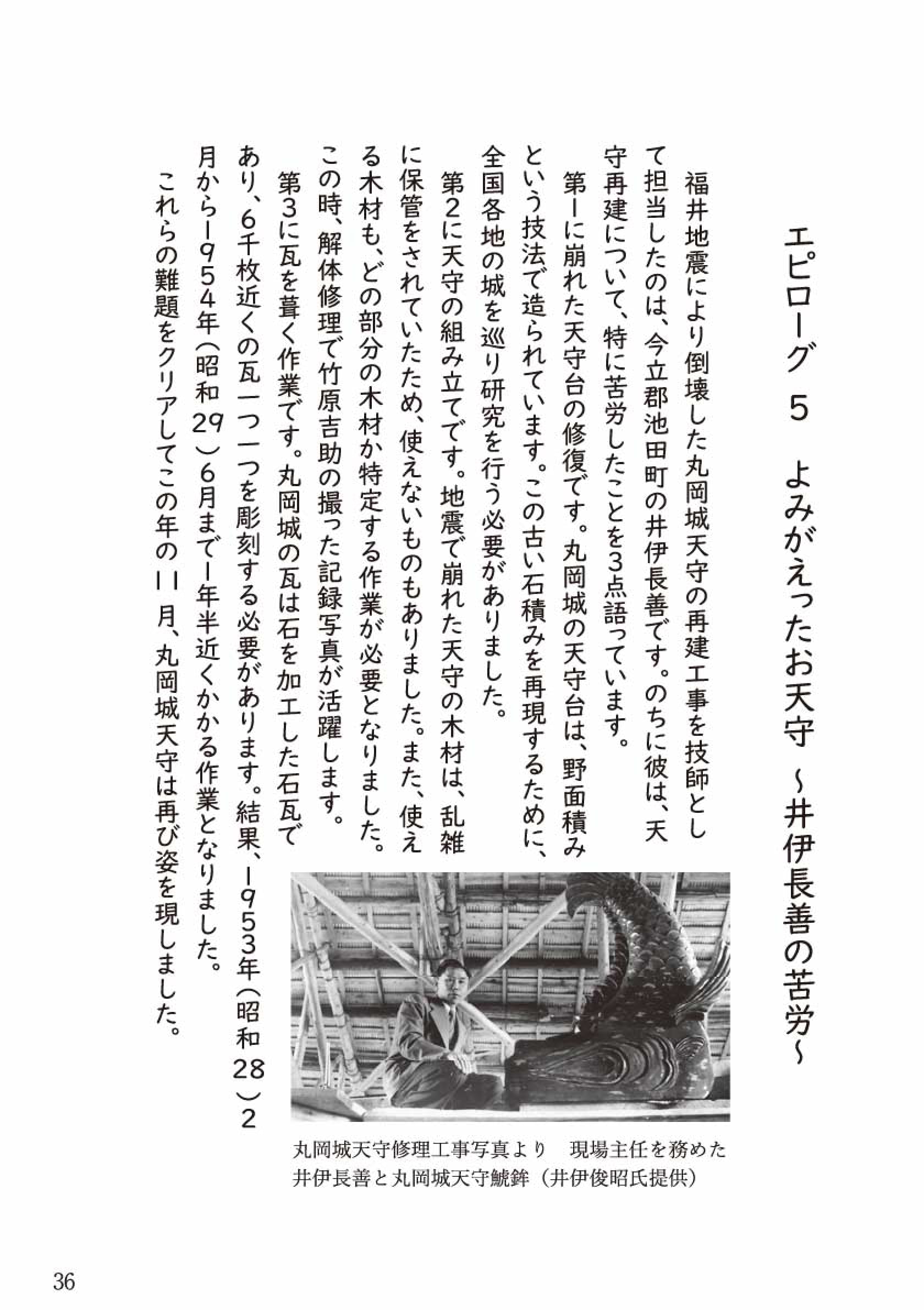

当時の町長をはじめ町民の熱い思いが国に通じ修復工事が承認され、全国からの寄付を集め修復費用の確保につながりました。幸いにも震災6年前に実施した解体修理の工事記録があったことから、これをもとに昭和26年~30年の復興修理工事がおこなわれ、震災前と変わらない姿に修復され、丸岡城天守は往時の姿によみがえりました。

人々の想いを伝える

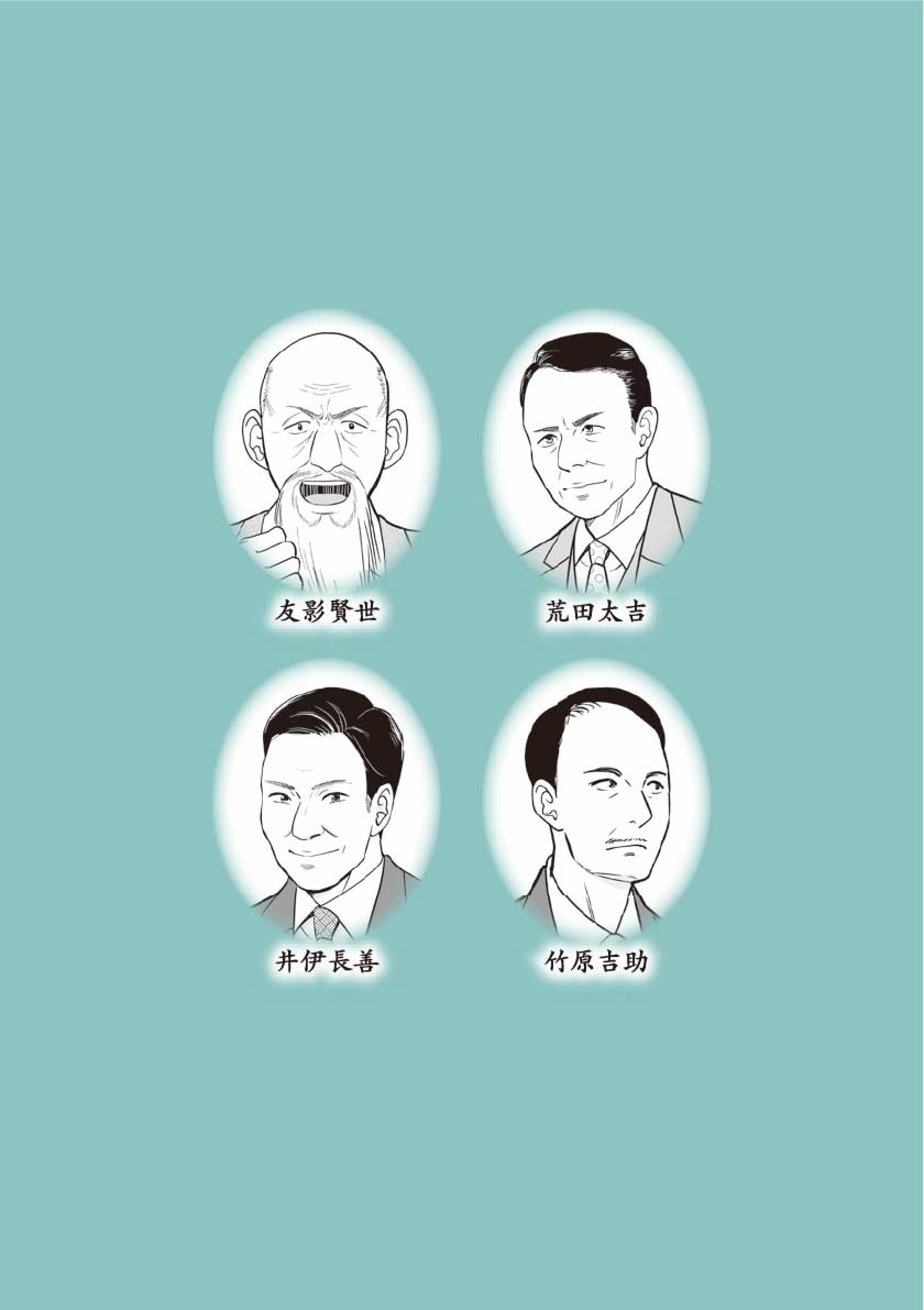

丸岡城天守は、様々な歴史の変遷や戦争など幾多の困難を乗り越えてきましたが、戦後間もない福井震災により完全に倒壊し消滅の危機を迎えました。誰もがこの悲劇からの復興は困難と考えられていましたが、丸岡城天守の修復を願う多くの人々の熱い想いにより奇跡的に復興を成し遂げ、現存12天守の1つとしてかつての息吹をいまに伝えています。

戦前の丸岡城解体修理の映像(光山フィルム)

写真師光山香至氏が撮影した昭和15年~17年丸岡城解体修理工事の映像記録。昭和23年の福井地震で倒壊前の丸岡城を写した貴重な映像です。

※古いフィルムをデジタル化したものであり、音声はありません。また、一部映像に見づらい箇所がありますが、ご了承ください。

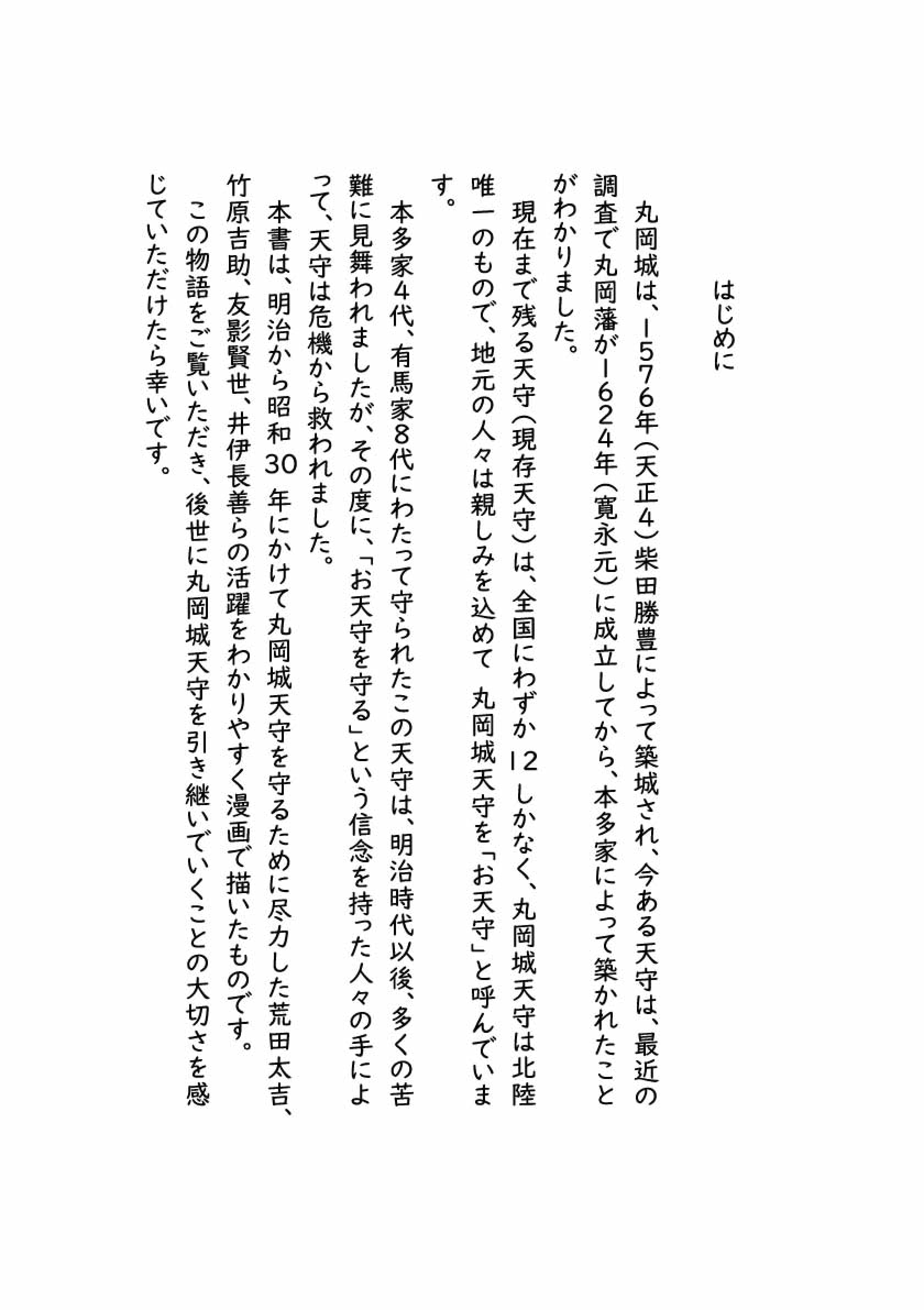

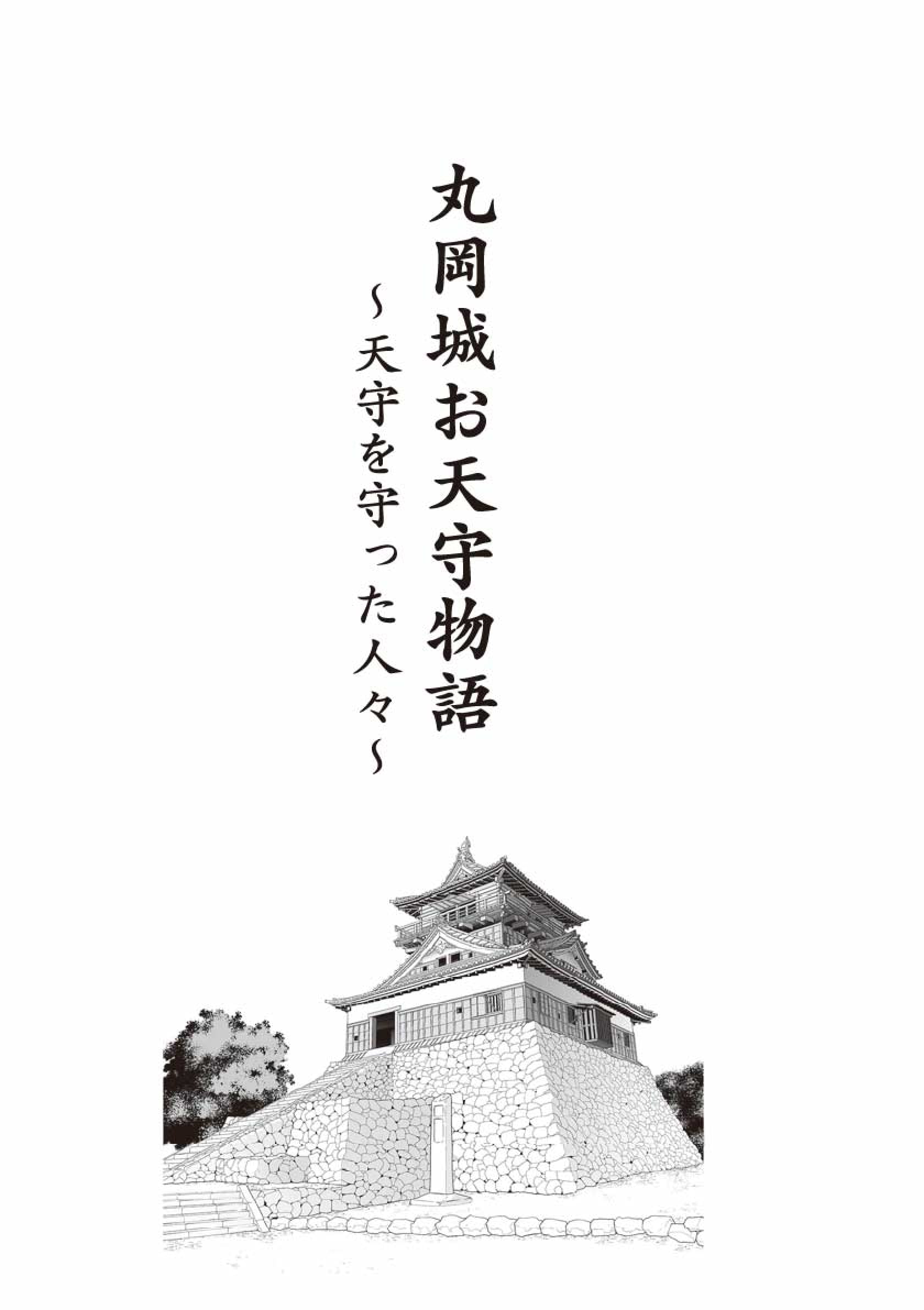

丸岡城お天守物語

地元の人々たちから「お天守」と呼ばれ親しまれてきた丸岡城天守。その苦難の歴史と「お天守」を守った人々の物語を映像にしました。ぜひご覧ください。